391.「正如 Daniel Wegner 指出的,我们不可能知道,更不用说厘清我们行为所受到的海量的机械影响,因为我们栖身于一个极其复杂的机器中。我们能够如此轻易地跟随韦格纳进行这种明显的二元对立的视野,将自己视为自己躯体的独特占有者,这真是很了不起!这些“我们栖身”的机器为了我们的利益,对事物进行了简化。对此,韦格纳如此形容,“因此,意志体验是一种我们的心智向我们描述它们的活动而非它们的实际操作的方式”。我们无法看到、听到或感受到在我们大脑中运行着的复杂神经机制,而只能接受一个经过诠释和理解的版本,也就是一种我们非常熟悉的用户错觉,因此我们不仅认为它就是现实,而且认为它是最不容置疑的、最广为人知的现实。这就是我们身为我们的体验。」

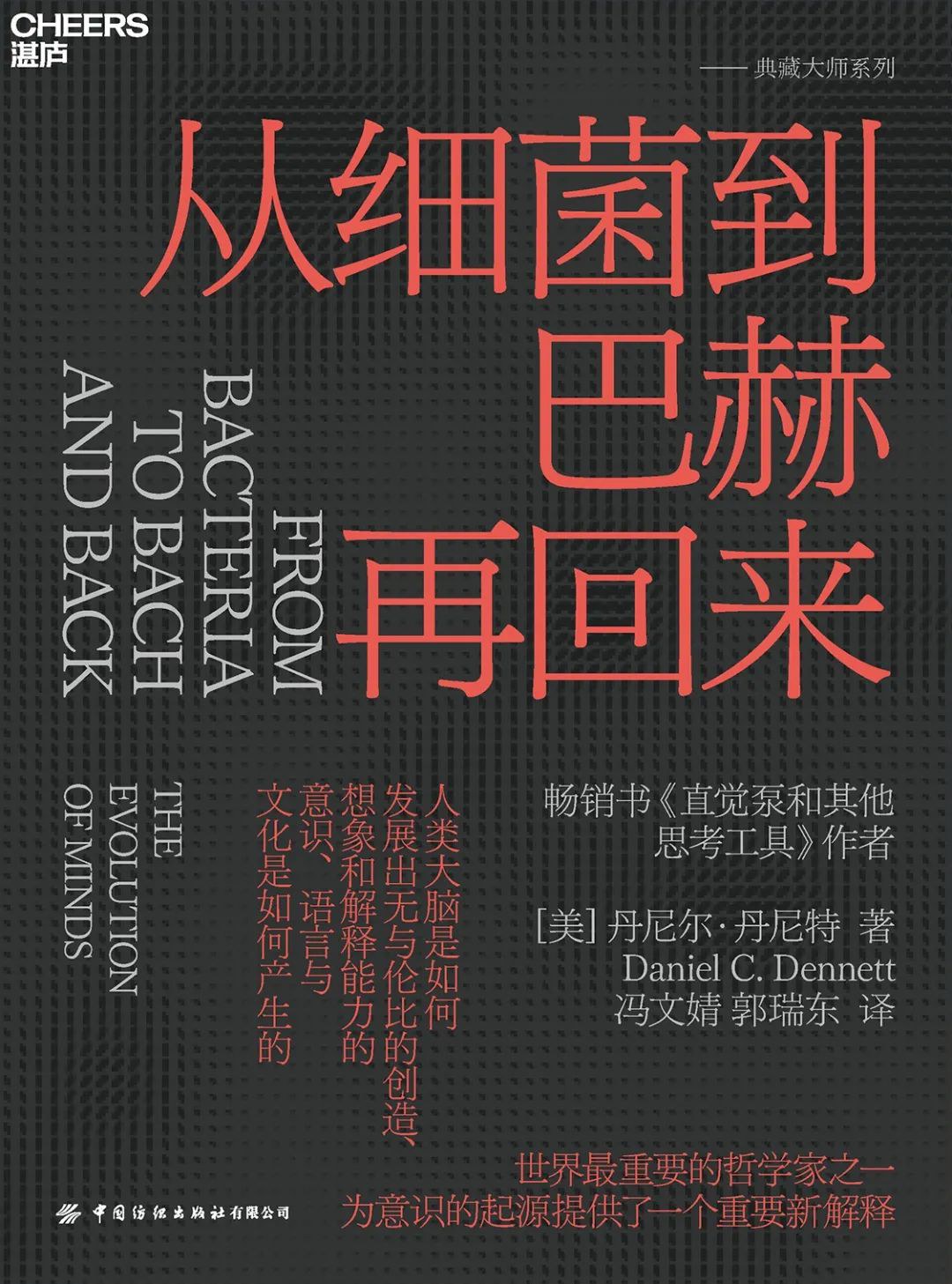

书籍名称:《从细菌到巴赫再回来》

基础信息:[美] 丹尼尔·丹尼特 / 2024 / 中国纺织出版社

豆瓣评分:7.1/10

豆瓣链接:https://book.douban.com/subject/36698428/

读完时间:2024-07-15 17:10:15

我的评分:1.0/5.0

我的标签:微信读书,#2024

免责声明:本页面所发布的笔记仅用于分享我在阅读过程中的摘录、总结和反思。内容大多为书中原文或书中观点的简要提炼,并不代表我个人的立场、意见或价值观。书中观点仅供参考,如需深入了解或采纳,请参考书籍的原始内容。

阅读笔记:

【滴】·《从细菌到巴赫再回来》

[美]丹尼尔·丹尼特

14个笔记

◆ 推荐序一 心智进化的故事

有意无意地,绝大多数普通人都是笛卡尔二元论者。笛卡尔二元论的要点是:每个人都既有身体又有心灵,但身体和心灵截然不同。身体和跟身体相似的物体处于可以公开观测的时空之中,遵守自然规律。心灵则不然,心灵和专属于它的对象至少不在空间中,它们很可能也不遵守自然规律。每个人的心灵和心灵中的内容都是一些私人对象,只有拥有者可以观察,除非听他报告,否则外人并不知道里面有些什么。人的身体和心灵相互作用。身体可以影响心灵,例如肉体受到伤害,会让心灵感觉到痛苦;反过来,心灵也可以影响身体,前者发号施令,后者执行。

这种笛卡尔式的观点跟常识符合得非常好,并且深度参与到对日常语言的建构中。因此,就算是训练有素的自然科学家也很难摆脱它的影响。丹尼特把这种影响称作“笛卡尔引力”。要是你靠近地球,你就会受到地球引力的影响;要是你靠近常识,你就会受到笛卡尔引力的影响。离得越近影响越严重。普通人几乎总是生活在常识之中,想要摆脱笛卡尔引力,即使不是绝望的,也是令人沮丧的。

然而,建立在常识反思基础上的笛卡尔二元论有一些重大缺陷,比如,它无法解释身体和心灵相互作用的原理。这些缺陷最终会导向神秘主义,让人们继续相信这个世界上还有一个领域,是自然科学原则上无法触及,人类也没办法理解的。这种神秘主义是迷信和宗教的最后堡垒。因为有这些缺陷,笛卡尔二元论关于心理现象的种种描述根本不能跟科学理论建立严格的对应关系。如果不幸被笛卡尔引力捕获,纵然人类的科学已经进展到了21世纪,我们关于意识和心理的理解还会停留在几百年甚至几千年前。

◆ 第一部分 倒置我们的世界

在尝试理解、解释和预测现象时,我们会采用以下三种不同但密切相关的策略或立场,即物理立场、设计立场和意向立场(Dennett,1971,1981,1983,1987)。物理立场是风险最小但最有难度的;这种策略需要你按照物理定律将问题所涉及的现象视为物理现象,用你努力获取的对物理学的理解去预测接下来会发生什么。设计立场仅适用于解释被设计出来的且具有功能和意图的事物,无论是人工制品、生物还是它们的组成部件。意向立场主要适用于那些旨在利用信息实现其功能的事物。意向立场的工作原理是将事物视为具有合理性的主体,让它们拥有“信念”、“欲望”和“理性”,并预测它们会理性行事。

蚁冢和高迪的圣家族大教堂在形状上非常相似,但在起源和构造上却完全不同。蚁冢的构造和形状有其形成的理由,但建造了蚁冢的白蚁却无法阐释这些理由。没有可以规划这个构造的白蚁建筑师,也不会有任何一只白蚁知道它们为什么要将蚁冢筑造成这样。无须理解亦能胜任。同样,高迪的杰作的构造和形状也有其形成的理由,但这些主要是高迪的理由。高迪有自己的理由去创造这种形状的建筑;而白蚁建造出那种形状的蚁冢也是有理由的,但白蚁并不懂这些理由。树木为何如此分支是有理由的,但从一个无可辩驳的意义上来说,树木并没有理由。海绵的行为是有理由的;细菌的行为也有理由;甚至病毒的行为也有理由。但它们并不懂这些理由,它们也不需要懂。

ontology(本体论)这个词来自希腊语,意为“事物”。在哲学中,它指的是人们认为存在的一组“事物”,或者由某种理论定义或假设存在的一组事物。你的本体论里有什么?你相信有鬼魂吗?如果相信,那么鬼魂就会与桌子、椅子、歌曲、假期、雪等一样,存在于你的本体论中。事实证明,将术语“本体论”扩展到其基本含义之外,并将其用于表示动物能够识别和对其做出适当行为的“事物”集合(不管我们是否可以准确地说动物具有信念),或者将其用于表示更近代的计算机程序必须处理的“事物”集合(不管我们是否可以准确地说计算机具有信念),都是非常实用的。假期不在北极熊的本体论中,但雪在,海豹也在。雪可能不在海牛的本体论中,但舷外发动机螺旋桨、海草、鱼和其他海牛在。

认知能力通常被认为是理解的结果,但我不遗余力想证实的是,这一众所周知的假设其实非常落后:能力是第一位的。理解不是能力的来源,也不是能力中的活力成分,理解由能力组成。我们已经考虑过那种在调动自身能力方面特别熟练的系统可能具有少许理解力,但这可能会使得理解被误解为一种可分离的元素或现象,是由不断提高的能力以某种方式发展而来的。

◆ 第二部分 从进化到智能设计

著名科幻小说作家和科学作家罗伯特·安东·威尔逊(Robert Anton Wilson)曾提出耶稣单元(Jesus unit),并将其定义为耶稣在世期间已知科学的信息量。科学信息是语义信息的一个子集,它不包括与谁住在哪里、某人的长袍是什么颜色、古罗马犹太总督彼拉多的早餐是什么等有关的所有可用的语义信息。按照这一定义,公元30年只有一个耶稣的科学信息,根据威尔逊的研究,直到1500年后的文艺复兴时期它的数量才翻了一番。到1750年,这个数量又翻了一番,为4个耶稣,并在1900年达到8个耶稣。到了1964年,有64个耶稣,上帝知道在这段时间内到底积累了多少耶稣单元。幸好这种单位名称没有流行起来,虽然威尔逊将信息爆炸这一主题戏剧化是正确的,但目前尚不清楚用于测量科学信息的尺度或量度是否会比同行评审期刊的页数,或者在线期刊中的文本和数据的兆字节等精确但不相关的量度有所改进。

尽管我们不是神,但我们在认知上确实比其他生物更胜一筹,从我们的视角出发,可以看到世界上存在着与某些生物的生存密切相关的语义信息,但这些生物自身没有可用于捕捉这种语义信息的“装备”。

正如我们所注意到的,大脑被自然选择设计出了,或者可以说可靠地开发出了提取完成控制任务所需的语义信息的功能。昆虫通常天生便具有一套发育完全的能力,它们的祖先在不断进化的历史进程中已将其“前程”设置好了。卵生鱼在成年以前没有时间学习游泳,也没有父母去教它们,它们必须具有与生俱来的游泳“本能”。一头刚出生的角马几乎一落地就得马上跑起来,基本没有机会探索这个世界和了解其中的奇迹;如果它跟不上自己所在的角马群就死定了。与这种早成性生物相对应的是,其他哺乳动物和鸟类都具备成为晚成性生物的条件。根据设计,它们可以在漫长的初生期享受父母的喂养和保护,并且它们可以不必通过基因遗传,以及在危险世界中进行毫无保护措施的反复试验就能获得语义信息。即便它们是纯粹的斯金纳式生物,也可以尝试一种风险性相对较低的学习环境,这种学习环境是父母为了安全起见为它们选择的(无须多少理解亦能胜任)。大脑以某种方式发展着自身的能力,包括获得和磨炼出其他能力所需的元能力。

当你默读句子(1)时,除了页面上可见的标记外,你大脑中也有标记,而且就像朗读出的标记一样,这些标记具有物理特性和可记录的出现时间。

现在,我只想承认一个显而易见的事实,不仅有公用的语词标记,还有私有的、内部的语词标记。同时,我还想提请大家注意这样一个不那么明显的事实,那就是我们还不太了解它们的物理特性。内部标记似乎与外部标记相似,这是因为它们使用的神经回路与我们用来检测外部标记之间相似性与差异性的神经回路完全相同,而不是因为这种神经回路给出的是它所识别的事物的复制品。[插图]即使有一天,我们成功掌握了识别人们在自己的大脑中表征的语词的艺术,这也并不能构成一种“读心术”,即了解他们的信仰甚至思想的能力。假设我能读懂你的大脑标记,我就能了解你内心的想法,但这不一定就是你相信的内容,对吧?这种理想的读心术也许有一天会成为现实,但如果是这样的话,心语标记识别也只会起到与今天的窃听大致相当的证据作用:虽说是实情,但远非能确定信念归属的决定性依据[插图]。

我们与黑猩猩之间的对比是惊人的。到目前为止,已经有成千上万的黑猩猩一生都是在人类的圈养中度过的,这些黑猩猩听到的声音几乎与人类的孩子听到的一样多,但它们几乎从不关注这些。对它们来说,人类的话语就像树叶在沙沙作响,即使话语中包含了大量语义信息,要是它们能理解的话,这些语义信息对它们来说可能是有用的。试想,如果黑猩猩能够偶然听到并理解饲养员的交谈,那么逃脱圈养或挫败饲养员会变得多么容易。要想让黑猩猩养成留心听语词的习惯,无论是口头的、书写的,还是用塑料做成的标记,都需要一套庞大的训练机制。相比之下,人类婴儿从出生起就渴望获得言语经验。正如吉布森所说,语词是可由我们的大脑识别的可供性,这种识别能力是由进化过程设计的,该过程为我们提供了语词的各种用法。

◆ 第三部分 彻底颠覆我们的思想

进化赋予了所有生物对其在特定可供性做出适当反应的必要条件,使其可以检测出并避开不利于生存的可供性,检测出并获得有利于生存的可供性,以及使用在本地有用的可供性并忽略其他的可供性。这在从分子层面以上的每个层面上,生成了无须理解亦能胜任的能力。由于具备了这种无须理解亦能胜任的能力,而且真正的理解是“昂贵”的,因此大自然大量使用“须知原则”并设计出了非常成功、熟练,甚至狡猾的生物,但这种生物并不懂自己在做什么或为什么这样做。理由有很多,但它们大多是自由浮动的理据,从中受益者连做梦也想不到。作为逆向工程师,我们可以在树木、跳蚤和灰熊的环世界中找到可供性的本体论,但仍旧对它们是否“具有身为自己的体验”一无所知。

正如丹尼尔·韦格纳(Daniel Wegner)在其开创性著作《有意识意志的幻觉》(The Illusion of Conscious Will)中指出的,我们不可能知道,更不用说厘清我们行为所受到的海量的机械影响,因为我们栖身于一个极其复杂的机器中(Wegner,2002)[插图]。我们能够如此轻易地跟随韦格纳进行这种明显的二元对立的视野,将自己视为自己躯体的独特占有者,这真是很了不起!这些“我们栖身”的机器为了我们的利益,对事物进行了简化。对此,韦格纳如此形容,“因此,意志体验是一种我们的心智向我们描述它们的活动而非它们的实际操作的方式”(Wegner,2002)。奇怪的是,我们对自己心智的第一人称观点,与对他人心智的第二人称观点,并没有太大的区别:我们无法看到、听到或感受到在我们大脑中运行着的复杂神经机制,而只能接受一个经过诠释和理解的版本,也就是一种我们非常熟悉的用户错觉,因此我们不仅认为它就是现实,而且认为它是最不容置疑的、最广为人知的现实。这就是我们身为我们的体验。

如果正如韦格纳所说,“我们的心智向我们描绘了它们的操作”,如果正如我之前所说的,你的个人意识如同你电脑屏幕上的用户错觉,这难道不意味着有一个笛卡尔剧场吗?在这个剧场中,这种描绘出现了,表演进行了,就像你在桌面上看到的表演一样,是这样吗?答案是否定的,但解释要用什么来代替笛卡尔剧场需要一些想象力。我们可以列出计算机桌面上的标记的特性:蓝色的长方形“文件”,黑色的箭头状光标,以黑色、12号、Times New Roman字体显示的文字中一个亮黄色的词,等等。那么在我们的大脑中,这些内部的、可重复识别的私有标记的相应特性是什么?至今我们还不清楚。在第9章中,我们讨论了尚未附加语词的最基本的意思能唤起意识的注意,尤其是在“话到嘴边”的现象中。这些都是真正的标记,是模因标记,或我们先天的直觉类标记,或其他记忆中的可供性的标记(这些可供性即使没有特定的名字,也能被识别和重新确认)。闭上眼睛,想象一个蓝色的大写字母A。完成了?你刚刚在大脑中创建了一个标记,但我们可以确定它不是蓝色的,就像文字处理文件中出现的字母o的标记不会是圆形的一样。标记化(tokening)出现在神经回路的活动中,在引导注意、唤醒相关标记,以及调整很多认知活动方面发挥着重要作用。

【2024年7月15日 17:01】